Журнал «Родник»

Андрей Левкин

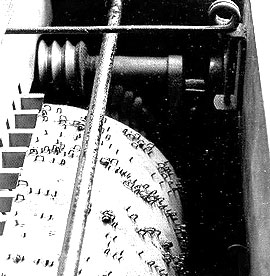

Лента с дырками

для шарманки

В первом-втором абзацах еще сохраняется тень, их еще захватывает своей тенью текст, который предполагался, без него, хорошо, обошлись. Там еще была узкая, ржавая железная дорога. Странный, вялый пригород. Насыпь, осень, косой свет, много разбитых окон. Собственно, все. Тем более врет название, которое, конечно, не с начала — где возникло, там бы его и печатать, выделяя шрифтом. Это — взялось где-то в районе Шульца, дальнейшего не зная. Шульц, шарманка, шаркать, шелестеть, улица, шар, мормышка, шепелявить, говорить нам не о чем, надо лишь знать когда говорить, а по поводу — все равно что купить текст в лавке: съесть его, выпить, штаны из него сшить.

В первом-втором абзацах еще сохраняется тень, их еще захватывает своей тенью текст, который предполагался, без него, хорошо, обошлись. Там еще была узкая, ржавая железная дорога. Странный, вялый пригород. Насыпь, осень, косой свет, много разбитых окон. Собственно, все. Тем более врет название, которое, конечно, не с начала — где возникло, там бы его и печатать, выделяя шрифтом. Это — взялось где-то в районе Шульца, дальнейшего не зная. Шульц, шарманка, шаркать, шелестеть, улица, шар, мормышка, шепелявить, говорить нам не о чем, надо лишь знать когда говорить, а по поводу — все равно что купить текст в лавке: съесть его, выпить, штаны из него сшить.

У кота всегда есть хозяин, хоть его гладит вся семья. Но

хозяин кота — это лишь человек, чьим хозяином является кот; с его шарами

золотой и зрячей пыли. Как можно быть хозяином текста, нельзя владеть тем, чего

нет, что к себе добавляет себя, перетекает, ёрзает внутри себя, зудит как бабочка, становящаяся буквой Ж.

Есть хозяева у городов: разговор, конечно, не о муниципалитете.

Города изменяются, одно исчезает, другое появляется, но так — со сдвигом. В

Риге над центральной улицей, между Мельничной и Столбовой, были, поперек

движения, штук по пять-шесть в ряд на высоте проводов прицеплены синие

люминесцентные звезды. Это было в начале семидесятых, с наступлением вечера

звезды светились. Их не ремонтировали, их убывало: ветер, соскочившие штанги

троллейбуса. Теперь, в августе восемьдесят девятого, их осталось штук двадцать,

да и сохранившиеся целы не вполне. Кажется, они еще светятся. Их, тем не менее,

уже не видят. Их уже нет лет пять.

И наоборот: многие деревянные дома в центре Риги, снесенные

в пользу автостоянки, сквера, новой застройки, еще существуют. Это не память,

так ведут себя не все снесенные дома. Но, например, вегетарианская столовая на

углу Лачплеша и Тербатас. Несколько коричневых домов возле Новой Гертруды,

возле остановки в сторону центра. Там был книжный, он стал пунктом

приема макулатуры, и жилые дома — цыганские, по слухам; в окне второго этажа

долгие годы выгорала, все более синея, репродукция

«Неизвестной» Крамского, а рядом, в соседнем, на улицу глядел гипсовый, что ли,

череп с мигающими в глазницах красной и зеленой лампочками.

Такие места уходят тяжелыми шагами: не вниз, не вверх, не

растворяются, конечно, отходят куда-то в сбоку: участок города может, исчезнув,

остаться быть здесь же, чуть в другой плоскости, проходящей через их прежнее

место и составляющей с плоскостью, где Волга впадает в Каспийское море, угол в

градусов двадцать семь: плоскость то ли вверх — прочь, то ли все, что на ней,

съезжает обратно на нас.

Вот Петровский парк — в городе теперешнем почти не

существующий. А в конце пятидесятых он был чуть ли не центром города — впрочем, центром временным, предновогодним (вряд

ли уже рождественским, но возникала ясная связь с прочитанным в книжках:

которые то ли есть такие, то ли померещилось — заснеженные

добрые городки, немецкий, нежно-елочный уют. То есть

зима, какой ее можно увидеть — потому что уменьшенную — через окно, за темной

пустошью (двор, площадка, просто пустырь), освещенную вразбивку желтым светом —

конечно из окна — потому что не холодно, потому что снег лишь как свет и

скрип). В предновогоднюю неделю парк — он был такой

довольно продолговатый, вытянутый в никуда, очень длинный, в бесконечность —

узенький прямоугольник света, электрические лампочки горели здесь внахлест (а

бесконечный потому, что дойти до его края не удавалось — по малолетству, видимо).

Деревянные киоски-лавочки, с чем — уже не вспомнить, музыка из рупора,

переносная фанера с овалами дырок, вписанными то ли в самолет, то ли в

верблюда, елка, конечно, гирлянды, кумач «с новым тысяча девятьсот пятьдесят

седьмым-восьмым-девятым!», прямоугольного пруда тогда не было, он был тогда

нормальным, служил катком. Вся эта рождественская толчея начиналась от створа

Триумфальных ворот, без которых, похоже, и состояться бы не могла.

Это боковое зрение предполагает мягкую, как мотылек,

трепанацию черепа: голова с собой это сделает сама: какой-то сегмент черепа:

ломтик над виском по-обсерваторски отползает в

сторону, сдвигается ко лбу, вперед, внутри. Голове становится

дышать не то чтобы легче, дышит чем-то другим, почти эфиром; какие-то сумерки,

какой-то аккордеон городского, парижского манера двадцатых годов — добиваясь,

впрочем, лишь видеть отражение, перекошенный в углах отпечаток на гладком,

какую-то косоугольную с гибкими прямыми картинку на гладком, громадном шаре;

слова здесь плохо пригодны: то, что входит в щель над правым виском — все эти

вещи, расстояния и существа громадные, слоноподобные, разовые и моментальные,

круглые — слова рядом с ними малы, думают, что рядом с ними плоскость,

соскальзывают — ухватившись друг за друга во фразу — к

полюсам, стягиваясь, как резинка, в кашель. Слова нужны

мельче — как свист, скрип, щелчок: не описывать, а прикоснуться, потереться,

лизнуть, засвидетельствовать почтение. Не гласные

не согласные, из трех-четырех букв насекомого алфавита. Им надо угадать, нащупать,

влезть в трещину непредумышленного или наглядного излома, шарить в расщелинке, наугад, опасаясь ее сухого истощения: как

муравьи — ища пройти насквозь. Они, то есть, должны быть вежливыми и нервными.

Парк же потом исчез, то есть стал быть в подробностях: аллея

от триумфальных ворот, пруд переделанный из

произвольной формы во влажный, протухающий к августу прямоугольный мемориал,

пруд второй — тоже поросший ряской и утками, там

ловят рыбу, которой там нет. Несколько тонких аллеек, немного — парк невелик —

с одной стороны корты, порт и трамвай с другой, хлебокомбинат

с третьей, улица и дома с остальной. Теперь-то он из

деталей, каждую можно использовать как угодно. От хлебокомбината

пахнет и тем и другим: дрожжами и свежеиспеченным хлебом.

А что де жизнь ушла, что де другая жизнь, то ведь если опять

родился, то и немного умер накануне. Не сильно, не очень больно, отчасти — а то

бы и не знал, что уже жил. Так, как в баню сходить. Но раз заново родился, то и

видишь иначе: небольшая жизнь отвалилась, человека стало меньше, а, значит, все

кругом заметно увеличилось. При этом, возможно, от

человека отстегивается история. Она произошла с ним, но он уже ни при чем.

История не хочет никого, лишь себя. Так вода в невесомости скручивается в

шарик. Или лежит на вощеном листе чуть сплющенная, линзой — если в ту упрется

солнце, она сначала прожжет лист под собой, лишь потом испарится. Истории

нельзя трогать. Когда история, то нельзя быть собой, а то она всосется, как в

промокашку, и это все, что произойдет.

Район распадается с исчезновением хозяина. (Рассыпается, демонтируясь как облако по команде тому раствориться:

(скомандовав, чувствуешь связь пупка с центром облака, с точкой, в которой

собраны все его связи): эта точка разжимает все свои пальцы, молекулы еще вместе,

но, выпав из инерции, начинают постепенно расставаться, облако состоит уже из

сгустков — белесых, еще холодного цвета. Не отражая

совместным белым солнечных лучей, они теплеют, скручиваются в воду; капли

срываются вниз и, метров через сто падения, превращаются в воздух.)

Что сказать о вступлении хозяина в должность. Это сложнее,

чем его смерть, это постепенно, они ведь не обязаны забирать себе все

бесхозное, привередничают. Не сразу, не спеша, их немного, хватит на всех.

Никакое строение, никакое дерево, никакой какой-нибудь киоск не станут городом,

пока их не возьмет себе хозяин. А отдельные можно переносить куда угодно, их,

на деле, нет вовсе — так в городе все еще не существует телебашня, выстроенная

лет пять назад. Оставленные же хозяином хандрят,

болеют. Их не любят, возле них тревожно, они дребезжат, дышат, следя за

дыханием, их тотемом становится ржавый механический орел, они больны сыпняком.

Речь еще и форма самозащиты, не обсказанное

сохраняет можлйвость чуда: смерть не наступает до

слов о ее факте — слова же могут оказаться «встань и ходи». Кем себя назовешь,

тем и будешь, а не назовешь — будешь молодец, если сможешь. Говорить, вообще,

как закурить ночью на опушке под сенью снайперов на елях. Речь, потому, склонна

устраивать так: руки в одном месте, спичка в другом, сигарета где-то еще, а

прикуриваешь вообще за десять верст. Толку, понятно, никакого, хоть пробьют

тебе пулей только коробок. Речь конкретная, но осторожная — в промежутке между

«ля-ля» и «как бы». Лялякающий рискнул на

высказывание, его не продырявишь, потому что его нет вовсе. Говорящий способом

«как бы», тот весь на той опушке, но как бы прикурил. «Как бы» —

предохранители, спасающие — перегорев — говорящего в случае чрезмерно крутого

тока. Способ, впрочем, позволяет оценить снизу напряжение, вышибающее пробки.

Промежуток между ляля и как бы и

предполагает стрелков на елках: говорящие знают, что знают не всё. Это вера в

черное чудо, чудо обратного знака: непредусмотренное — растопчет. Хотя

растаптывает вовсе не оно, но то, что вызывается прямой речью: в отсутствие

«как бы» и прочих окопчиков и уловок с ним остаешься один на один.

Все, в сущности, выворачивается вопросом: так как всё

происходит, само-собой или

нет? Не само-собой — это

вполне конкретно, зато недемократично. Само-собой

— тогда миллион вариантов как именно. По отношению к хозяевам города это может

быть, например, вполне безмозглая самоорганизация,

общее неявное голосование, слабым и невнятным перевесом обеспечивающее так назыв. «стечение обстоятельств», недогляд и опять где-то

что-то почему-то сгорело, а через дорогу газетный киоск покрасили в малиновый

цвет. Идя же на легкий компромисс с «не само собой», получим вот что: из всего

населения, как заложники, выбираются, скажем, каждый девятьсот сорок седьмой, и

город следует случайным прихотям этих случайных людей. Таких — попавших в эту

переделку как на порку — тут окажется около тысячи, у них все валится из рук,

силы уходят на содержание города — на работу, о которой они и понятия не имеют,

не объяснили им.

Или, все еще болея за невменяемую организацию, свалим все на тех, которые все время попадаются на глаза: на седую лохматую старуху, щуплую, в

короткой серой юбке; на одноногого старика с окладистой черной бородой, в

берете; на дурня средних лет, тот одевается как ковбой: самодельное сомбреро, с

драконами и змеями, бобочка, штаны с бахромой,

пришитой к наружным швам и низкам. Им, вроде, и дел других нет, болтаться

только на остановках. Никого они там не ждут, они не сплошь алкоголики, они

вовсе не неадекватны. Неадекватные, те другие. Теперь их реже

увидишь, а раньше у каждой, наверное, школы был свой олигофрен,

простаивал толстый, бескостый зачем-то возле дверей

или катался в троллейбусе — туда-сюда, бесконечно, сидя один на двойном сидении

— в любую давку к нему не подсаживались, впрочем, из-за его толщины там и места

не было, смотрел в окно, причмокивал влажным ртом, засыпал. Теперь их

реже увидишь, впрочем, они появляются на улицах в сумерки — конечно, в летние.

Олигофрены, алкоголики — такие,

что уже и пить не могут, кататоники, старики, больные

старостью. В сумерки они выходят на улицы, сидят на ступеньках, на каких-то

приступочках, все это почти в центре, где нет почти машин и с

клумбы пахнет бархатцами. Они сопровождают собой сумерки, они как-то

общаются друг с другом, ощущают, наверное, что-то общее, приходят в

возбуждение, если почувствуют грозу или под полной луной или когда этот толчок когда лето становится осенью: к их лицам приливает

кровь, они дергают руками; обычно же их лица расслаблены, и глаза тоже, они погружены

во что-то, кажется, липкое: им, похоже, не плохо. Они даже не курят, то ли не

умеют прикурить, то ли им ничего не надо. Изредка из них выскакивает обрывок

отчасти связной речи.

Они в себе не знают слушать причины пульса вне себя,

беспокойства всегда смутны, случайны, тычущиеся; они

бы шлепали губами внутри себя, уходя, уменьшаясь, сворачиваясь, сжимаясь, если

бы не пайка — кто их кормит, могут ли они обходиться с деньгами, умеют ли

купить тарелку еды? Они не вычищают грязь из-под ногтей, моются ли они сами? Пайка выпадает им сама-собой, им не надо

выдавливать ее из стенок системы всеми положенными на этот день силами: но ведь

и мы тоже не заботимся о хлебе насущном, в этой стране уже нет забот, лишь

постоянное надавливание — в такт дыханию — на стенки, тереть палочки одну об

другую, сгибать-разгибать проволоку — наконец система довольна, она получила от

тебя все тепло, на которое ты был способен сегодня, из ее стены, как

сосиска из целлофана — если давить с другого конца — выпадает оловянная пайка,

тускло звякнув в алюминиевую миску. Здесь добывают

воздух не только ртом, но всем телом, это тяжелая и мощная свобода, здесь нет

обязанностей — только лишь ножками-ручками почибирять,

чтобы выпала пайка, это тяжелая свобода, ее не отнять — не поднять, не унести.

Это страна бесконечного множества храмов: мы сходимся ко

вкушению пайки в пельменных — вот олигофрен,

всасывающий в себя пельмени, брызгаясь белой влагой, вот пьянчужки в углу, вот

дама, зашедшая сюда перед концертом — здесь почти напротив Зал камерной музыки,

вот — азиаты с торбами, вот — пионеры на экскурсии, вот — художник Жэ Ши. Очередь

поедает пельмени быстрее, чем те успевают свариться — приходится ждать, как в

зеркало глядеть в плоские глаза разрезанного поперек яйца в майонезе, понимая,

что, чем ближе к зиме, тем пельменные станут пещерами, единственно освещенными

в городе: единственно приобщающими нас к трансценденту,

где, среди черной влажной зимней грязи на кафельном полу, сидят Олигофрен, Алкоголик, Дама, Азиат, Старшина, Интеллигент,

Начальник, Блядь, Космонавт, Шевчук, Военный

Служащий, Му, Зимнее Солнцестояние, Мотылек, Смерть От Удушья, Половой Орган, Пир, Мне Не Нравится Жизнь, Южный

Крест, Государственный Гимн и, просветленные империей, как рентгеном, поедают,

жмурясь, теплую благодать, хлебают ложками ртуть.

Статистика опишет ход времени обратно, сведет его к чему-то,

возникшему когда-то; ей надо знать что, где и кто, она скажет

что с того. Самоорганизация, та тоже — потом: все всегда

мгновенно (вспышка справа, вспышка слева), успей только вздрогнуть, ухватить —

когда тут советоваться? все после, потом; пойманное тормозится, как капля воды,

угодившая в вершину пирамидки из муки тонкого помола: так внутри поэзии вдруг

натягиваются, напрягаются одни предметы и обвисают, как продырявленные, другие.

Теперь такой предмет — лезвие безопаски, потерявшее

положенное ему качество: им давно не бреются, с|йо летает как хочет, бритва теперь царица подкорки, именно эта

— безопасная в фас, ее не видно в профиль, она двулика, ее можно лизнуть и

приклеить на письмо, как марку, ею нельзя провести прямую — разрез вибрирует в

надавливающих пальцах, волнясь в согласии с пульсом;

она обещает разрез, развал пространства как распахнутые почему-то ворота ночной

фабрики. Она теперь повсюду, внутри любого предмета и, купив гранат, следует

быть осторожным, разломишь его — внутри лезвие, несколько зернышек светятся в

его прорези. Составляющее нас вещество содержит в себе внятный, сегодняшний

код: выталкивая его нам в руки, как если бы перенасыщенный, восьмерной кофе

выдавливал бы наверх шершавые кубы, конусы и, изредка, нежные жемчужные бусины.

Хозяева бьются мордой об лед, как

рыба — сумасшедшая — снизу. Их профессия покроет любую религию как ночь —

пикового туза. Она не навык, она избыточна для прокорма. Что поделаешь, в этой

стране не умеют, жить — как, скажем, человек не умеет кататься на коньках. Как

женщины просят соседа починить пробки. Тут не умеют жить — здесь ждут. Даже хорошего

тела себе, в ожидании заплывая салом.

Профессиональный хозяин, видимо, уже не человек, он ничего

не ждет, лишь реагирует. Если увидеть их всех сразу, у них будет совпадать

походка, они будут одинаково покачиваться при ходьбе, одинаково нести голову. Их

видно всегда в три четверти сзади: они всегда уже только что прошли мимо. Они

ничего не планируют, с ними все уже произошло, они говорят безличными

предложениями. Сумерки. Происходит то-то и то-то. Надо посмотреть. Завтра будет

дождь. Говорить с ними бессмысленно, встречаться — даже

опасно: как если бы по городу ходили хирурги с полным набором своего

инструмента, и операционный стол, и наркоз, и многоглазая лампа: что за радость

оказаться вдруг на операционном столе, тем более — на перекрестке — антисептики,

наконец, никакой, и голый, и зеваки — а им что? — посмотрят, починят и никакого

душевного участия. Им интересны только свои и те, кого они могут сделать

своими; они и с женщинами спят только с такими же. Что

поделать, издержки профессии.

Они, все же, частично за льдом, тот режет их пополам, как

рыбу по боковой линии. Работая хозяевами, они здесь не служат — тогда бы были

дворниками, подкармливающими город песком, пшенкой, изюмом. Они бы стояли с

метлами на перекрестках. Они бы работали в ветлечебницах, они полировали бы

рельсы. Они не уходят, они уже ушли. Они видны лишь со спины, они что-то вроде

обратной стороны Иисуса — разрезанного вдоль пополам, плоскоприклеенного

к дереву креста.

Вот Бруно Шульц. Начнем это так: июльский полдень, тридцать пять градусов пекла, на углу

встретились трое господ, одетых не

по-господски, а по-летнему. Один из них коротко стрижен, другой — кошка, третий же сам Бруно

Шульц, стоящий здесь — иногородний, все же — особняком, возможно — экспертом; все трое несколько валяют ваньку — стояние разыгрывается не страстным, мистическим

образом на барочный манер, но галантном сецессионном

варианте, в котором у Бруно голос в

этой компании (гость все же) не решающий, совещательный (но на углу ведь не

собрание, а просто стоят трое, так

что поражение в правах фиктивно). Приподнимают котелки, раскланиваются. Шульц (1892—1942, жил в

гор. Дрогобыч, еврей, прозаик, писал по-польски, книги «Санаторий под клепсидрой», «Лавки пряностей» («Sklepy cynamonowe»)) в

тот июль поселился у меня, я его

печатал — в августовском номере. Он вычитал верстку, дальше не поехал, остался, жил странно:

вставал чуть свет, уходил в город, возвращаясь будил меня — я уходил на работу, он — ложился снова спать. Просыпался,

снова уходил в город — в самую

духоту, часов в четыре-пять дня,

что-то там делал, с кем-то встречался (видимо, его совещательный — если уж и в самом деле — голос стоил, как эксперта, десятка решающих),

возвращался к десяти-одиннадцати,

приносил сливы — тогда как раз продавали сливы — не плотные сизо-фиолетовые, а светлые сладкие, расползающиеся соком. Сидел,

что-то писал разговаривал.

Говорил он несколько в нос, отрывочно, записать его было не на чем, да и бестолку — большую часть его речи составляла жестикуляция, видимо, на фарси. Польский я знаю плохо, кое-что удавалось подсмотреть в словаре, кое-что, оказывалось понятным и так — благодаря всем этим арабским телодвижениям. Вот рассуждение о городском барокко.

В августе ноздри способны заменить остальные органы чувств. Для понимания пространства тогда довольно и запахов: вызревших, просохших за лето. Их чувствуешь даже кожей — та от тепла раскрылась, загорела, отшелушила незрячий зимний слой. В августе телом увидишь и вспышку — если случится вспышка — и полную луну — если не поленишься выйти ночью из дома. А запахи тени, дров — этих поленниц во дворах центра города, их трудно заставить себя не увидеть. Запах холодного железа из подворотен — там куски рельс согнуты в дуги и установлены в нижних углах подворотен, чтобы машины не скребли стены; невысоких чугунных оград вокруг газонов во дворах: они по кругу заставлены поленницами, но муравьиный запах железа все же пробирается в просветы между поленьями. А также конкретный запах сырости подвалов. Барокко в августе — считал он — не требует даже посещения рынка, довольно и запахов — разбухающих, повторяющих очертания самих предметов, то есть — совершив обратное действие — от запаха можно вернуться к предмету, его ощупать — вечер, сумерки, желание; потом — что-то о разноцветном воздухе, покидающем различные духовые инструменты, музыка с участием меда, какая-то — не понял слова — паутина, летняя электрическая проголодь: что-то о лампочках, которые наливаются током как соком, о том, что для вещей, предметов августом является февраль, предметы тогда созревают, по-разному пахнут все книги и комнаты, к марту они устают, начинают жухнуть, убывать: два типа жизни все время идут друг навстречу другу, встречаясь в точках весеннего и осеннего равноденствии, находя компромисс осенью в маринадах, соленьях, компотах, а весной — в разнообразных планах на лето, в исписанной за зиму бумаге и заработанных деньгах; как синус и косинус или два пульса существа с двумя сердцами.

Абсурдное само по себе рассуждение о хозяевах-хозяевах и хозяевах-гостях становится наглядно абсурдным в применении к Шульцу. «Разве под столом, разделяющим нас, все мы не держимся за руки?» — написал тот однажды. Конечно, он был тут хозяином, как хозяином в любую квартиру зайдет что-то подправить в проводке электрик: хозяином тамошнего электричества. Но этот пример и вовсе уже нелеп, Шульц ведь оттуда, где происходят очень серьезные вещи, где — если точнее — они и происходят, пусть осуществляемое им там и покажется здесь вариантом-локального хозяйничанья сантехника или телемастера.

Трудно сказать, что изменится в городе после Шульца, что тот в городе изменил. Ведь факт пусть даже слона на площади в центре города или воздушного шара над крышами куда больше, чем сами шар и слон. Слабым следствием Бруно оказывается устранение последней метафизики: нет над городом его идеального двойника, матрицы. Откуда бы последней знать, что явится Шульц и что-то в ней изменит? Пхе, да знай город заранее что и как будет, он был бы давно Амстердамом. Вот точная формулировка: если есть матрица, то знала ли та о грядущем появлении Шульца, который отчасти изменит город? Если нет — она слаба и если и существует, то как вымысел и сувенир, почти значок — иначе бы она не допустила бы выхода на меня сразу трех (!) переводчиков Шульца в одно, практически, время (а до мая 1989 года я и понятия не имел о его существовании). Если же знала, то она знает обо всем: тогда все мы существуем уже лет восемьсот, проскучали в морозилке и лишь теперь оттаяли; остается только почесать в затылке, рассудив, что матрице ведомо и то даже, что Шульц любил выщелкивать сливовые косточки в сторону трамвайных путей, стараясь угодить по рельсу — упряжняясь в том с таким энтузиазмом, словно именно для этого сливы и покупал.

Его пристрастие к запахам, к чистым веществам можно,

впрочем, совместить — говоря о его влиянии на город — с — говоря на

политическом жаргоне — убиением тоталитаризма: там ведь

все как винегрет, всё перемешано, всем управляет количество тотально

распространенной массы; мир же в его представлении существует

как рост отдельных — связанных, конечно, руками под столом — сгустков,

отдельных в спектральной чистоте своего вещества, притом рост осознанный: по

Шульцу выходило, что яблоко не было бы яблоком, не осознавай что оно такое, что

относилось и ко всякой вещи, вот, разве, пластмассу, видимо справедливо, он

считал безмозглой. Здесь, впрочем, вопрос личных, пусть и разделяемых

пристрастий: он недоверчиво относился даже к электричеству, полагая наличие

известного сознания в лампочках, но никак, скажем, в спиралях электроплиток —

что ему эти электроплитки? Впрочем; живые, даже одушевленные существа не были

для него заведомо умны и точны собой — с каким, поэтому отмечу, уважением он

относился к припрыгивающему на трех с половиной лапах Станиславу, либо к

заходившей ко мне коллеге, даже порывался ту зарисовать, но она, принадлежа к

иезуитам, отказала. Впрочем, Бруно всегда любил котов и женщин, а я —

пристрастен.

Здесь возможен естественный термин: крепость происходящего (да, просто в алкогольных градусах). Эмоции, скажу сразу, тут ни при чем. Вот бытовая жизнь в этой стране имеет крепость 9—12°, участвуя в игре, достигнешь 13— 15°, драка с риском для жизни даст 25—30°, непятиминутная эротика — около 40—50°, участие в артефактах, тем более их устроение, также позволяет выйти за границу пятидесяти градусов (при этом идеальные 100° интуитивно ощутимы почти всегда). Эмоции же крепости не прибавляют, только запах: истерика оставит нас при тех же одиннадцати, но пахнущих сероводородом, Weltschmerz — двенадцать с запахом гноя. Чистые вещества и спектрально конкретные люди возможны при их крепости, превышающей крепость сна. По мнению Шульца, крепость яблока выше крепости сна, но ниже градуса сочинительства.

Для меня в городе после Шульца появились птицы разнообразных пород, без названий. Отличаются величиной, по преимуществу — черно-белые: черные в сложенном состоянии, белые в полете, глядя снизу, с цветными клювами; птицы с двумя парами крыльев, птичка чуть поболее воробья, в миниатюре повторяющая двуглавого имперского орла, оставляет за собой, пролетев над головой, слабый запах корицы. Еще такие странные, согбенные — похожие на бумеранги, как летают? крутятся по небу, как конькобежцы. Сами по себе они значат мало, они — только метки, выступившие на поверхности; питаются они Святым Духом и не гадят.

Здесь кончается компетенция заголовка.

Есть место на земле, где в согласии живут все противоречия, где живет все, чего даже нет; чтоугодности, исключающие существование друг друга. Это, конечно, мозг. Странно, как мы умудряемся думать о чем-то вне нас, не думая о том, как он сам отнесется к этому? Разницы нет, сам он по себе или нет, приемник он, сустав или начальник. Как мы можем рассуждать, допустим, о том, хорош ли вот этот дом, когда — применяя к нему свою приязнь либо отвергая постройку за вычурностью — не знаем, как сие строение помещается внутри нас, в каком виде содержатся там его этажи и окна, как относятся ко всему этому все те, кто обеспечивает нам мнение?

Вот голубой в сиреневых прожилках, похожий

на каплю таламус (конечно, цвета и формы из медицинского атласа), вот голубой

просторный гипоталамус — регулирующий, по слухам, аппетит: когда человек

стареет, гипоталамус разрыхляется, теряет хватку, перестает сечь поляну, не

успевает вовремя сообщить о достигнутом насыщении, человек, поэтому, в старости

часто полнеет; гипофиз, нейроны с их аксонами, митихондриями,

синаптическими пузырьками, эндоплазматическими ретикулумами — гладкими и шероховатыми — нам излишне знать,

как обходиться с ними, они знают, что делать с нами. У них полно забот

обеспечивать весь этот проходной двор тела и головы, реагировать на все,

заставлять рот говорить, глаза смотреть — что, например, удивляется в мозгу,

кто, что заставляет — ощутив необходимость удивиться — соответствующим образом

напрячься соответствующие лицевые мышцы? Гнать кровь к лицу,

гнать ее по кругу, отбиваться от проникшей в ту заразы, предоставляя нам,

гулякам праздным, не знать труда в своем теле, не гнать кровь по трубочкам, не

вспоминать — перебирая картотеку, не выдумывать каждый раз буквы заново, не

расщеплять и переваривать пищу — они работают, они ничего не просят взамен,

они, ей-богу, святые.

И все их имена: таламус, гипофиз, нейрон —

странно представить их нареченными по-русски, мозг — за исключением, разве,

обрусевшего мозжечка — для нас заграница, мы не знаем ни флага ее, ни языка;

с ним, впрочем, и говорить бессмысленно — начнешь, а он уже знает вторую

половину фразы, мозг болтает сам с собой о себе, речь зашкаливает, сплошное

эхо, причина речи шаровой молнией мечется в пустой комнате, вместо обоев

оклеенной зеркалами.

Он даже не заграница, а пятая стихия, обжитая как все предыдущие (в земле живут кроты, черви и т. д., в воздухе птицы, ангелы и т. п., в воде рыбы, крабы, крокодилы, в огне — саламандра и — иногда, заходя переодеться в чистое — феникс). А со стихией, конечно, не поговоришь: что там, да как и почему, что там, среди всей этой влажной и разноцветной латыни делают эти основные товарищи, разгуливая и снабжая нас советами, живя там решительно невообразимой жизнью и сплевывая сливовые косточки на трамвайные рельсы. Там, надо полагать, всё похоже, они почти такие же, только покруче и спокойнее, вежливые, носят стилистически выдержанные одежды из пурпурного виссона, выбеленного льна, кисеи — и никакой синтетики и анилиновых красителей. А так всё там точно так же — вода та же, земля, города, улицы — частью знакомые, но и выйдя из вполне обжитого района можно — разбираясь в незнакомых ландшафтах — наткнуться на засыпанную стеклами узкоколейку, виденную прошедшей ночью, или, того лучше, обнаружить себя, бог весть где проплутав, возле дома, в котором, собственно, и прописан.

Мозг, конечно, один на всех. Он продолжает строиться. Его жителей прибывает, они приходят со своими инструментами и материалами, мозг возводится как Вавилонская башня — кажется, этот вариант не подлежит разрушению. Они приходят, каждый с чем-то своим, возвращаясь как путешественники из заморских странствий, отдают свои трофеи и дары — дар теряет своего владельца, он даже не принесен вот только что, а был уже всегда: остается лишь пришедший — уже и не важно с чем он пришел — остаются, все такие разные, хорошие, злые. Строят, живут, курят, а то соберутся и спирту выпьют, затеях учить говорить попугая.

А под землей там еще что-то, гудит: там высоченное помещение, потолка не увидишь, и разные агрегаты. Какие-то древние, поросшие ржой механизмы, застопорившиеся, намучаешься, пока запустишь — надо вычистить весь песок из шестерен, поддеть рычагом, приспособить шкив к ветряку или движку на солярке. Механизм — иначе не назвать, что он такое? — душераздирающе скрипит, буксует, начинает входить во вкус, намереваясь осуществлять что-то, что входит в его обязанности и что может быть чем угодно (так же точно, как возникли они здесь: от предположения, что и теперь может быть хороший писатель, работающий на мертвом языке, например на латыни: язык тут же требует себе на нем живущее — римляне оживают, низкорослая, ниже травы оловянная конница, риторы, бронзовые орлы на верхушках булавок, империя вновь возникает, намереваясь покорить, по крайней мере, весь письменный стол). Механизм входит в раж, что он такое — неизвестно, неизвестно, как его остановить, дай бог, чтобы оказался механизмом левитации или различения руд под землей, ну или какой-нибудь древней хандры. Так и не понятый, трогается с места и отъезжает на соседнее поле, его громыхание смешивается с гудением уже гудящих там: трактор, сенокосилка, фрезерный станок, буровая установка, фотоувеличитель — гудят равномерно, не мешают. Всё спокойно, группа товарищей всё сидит за столом, разговаривает впереглядку, продолжает школить попугая, машут нам ручкой. Мозжечок и команда пашут не разгибаясь, всё уравновешивается, устанавливается, в Багдаде все спокойно, спите, добрые люди, спят козлята, спят мышата, мне не спится, нет огня.

Лежишь, громадный, тяжелый,

равномерно громадный, свинцовый. Голем, глухой.

Потом, после, не сказать через сколько лет покоя кто-то проводит по лбу гибкой бритвочкой — легко, тонкую бороздку на лбу: бритвочка виляет, спотыкается, увязает в сале свинца, его,

края — если кто взглянет со стороны — рваные, блестят

не успев еще окислиться. Не важно, что лезвием, можно)

стекляшкой, травой, даже страницей. На теле, лбу

возникает какая-то его привязанность, как прививка от оспы — сделавшая своё,

оставившая после себя лишь метку — кто-то, значит, сделал с тобой неважно что;

боль становится ранкой, сжимается, уходит внутрь, тонет в свинце, шрам на его

коже разглаживается. Потом это повторится, все время повторяется —

заметить это трудно, так горящую спичку в солнечный день увидишь только на

ожог. И только немного пыльной, высохшей крови на месте надреза.